追寻张枣丨当我们想起他,梅花便落满了南山

2021-10-2820:30

只要想起一生中后悔的事

梅花便落了下来

比如看她游泳到河的另一岸

比如登上一株松木梯子

危险的事固然美丽

不如看她骑马归来

面颊温暖

羞涩。低下头,回答着皇帝

一面镜子永远等候她

让她坐到镜中常坐的地方

望着窗外,只要想起一生中后悔的事

梅花便落满了南山

——张枣《镜中》

复旦青年记者尹逸昕 主笔

复旦青年记者顾然 编辑

诗人张枣的《镜中》以其沉思性的静默,簌簌回响着整个九十年代。然而较少为人称道的是,“诗人”张枣背后还隐藏着一重“学者”张枣的身份,其旅居德国期间所作的博士论文《现代性的追寻》,可以看作对五四乃至晚清以来,有关中国文学“如何现代”之争论的较晚成果。

《现代性的追寻》显示出,张枣对诗歌之追寻“不仅是为了认知真实的现实,也为了让自己不害怕面对写作”。因此,除了对张枣建构“新的帝国汉语”和重写文学史之野心的再发现,还应该看到他身上对于文学追问现实——这一“后现代”姿态的坚持。

现代性的追寻:元诗与空白

在诗论开篇,张枣将主体性作为中国现代文学最重要的标志,在此基础上进行论述。在张枣那里,以“元诗”和“抒情我”建构的现代性更加关乎个人意义上的现代性:新的主体性的出现意味着一种对“语言”进行反思的写作姿态的登场。

在张枣的诗学体系里,所谓元诗,是指关于“诗”本身的诗歌,是诗中之诗,凝注了诗人对诗歌这种文体以及自身写作的沉浸和反思。从元诗意识出发,张枣试图构建起诗歌的形而上学。他以一种自省的态度进行追问:“展开反反复复的寻觅,探求新的可能性,将传统与实验,中文与外语、艺术自律与社会参与……之间的诗的不协和音言说出来。”

▲张枣,肖全摄

语言是诗的载体,但对于张枣而言,语言给予的不过是一片概念的空白。诗更是来自这一片空白,诗人要克服空白、找到丰盈,必须实现从无法言说到可言说的跨越。“我必须苦于失语;我必须通过不断的命名来让我的失语获得理解;我必须走出我的失语。” 张枣认为,鲁迅在《野草》中有将“生存之难等同于写作和言说之难”的趋向,这一点他个人感同身受。由于失语带来的沉重,抒情之我在种种相互作用的悖论的漩涡里逐渐坠入毁灭的深谷。

这种语言和思想的彻底绝望在二十世纪的先知艺术家们身上并不罕见,诗人成为其意识的纯粹受害者,思考和运用语言成为永远的磨难。在极端的例子里,言说上的失语与对身体的厌恶成为同种情感的两种表达。在诗论中张枣虽然鲜少提及身体-精神这一对立,但在其诗作中,饥饿作为一种缺乏也是他创作的起点,例如这首《桃花园》:

我知道不是他们造了饥饿,他们太渺小,

他们同我们一样饥饿,自身难保。

他们的翠酒同样醉不倒

那唯一不知足的,那唯一的一个。

那么他是谁?他是不是那另一个

若即若离,比我更好的我?他当然知道

饿就是疼,疼又有种种

饿和疼都是诗人的自戕,指向另一个“更好的我”,从语言的迷阵逃脱,张枣最终要抵达的是“我”。又如:

我会吃自己,如果我是沉默

在这里,饥饿与失语/沉默的关系则直接被点了出来,饥饿的诗人吞咽失语带来的沉默,在这一刻,绝对的精神就是绝对的肉体,而语言的无能就是存在的无能。

对语言的期望是诗人的救命稻草,然而这无疑是一种高估。在诗人的世界里,内外已满是分裂和矛盾,他只能以美和意志,全力抓住正在不停消逝的声音。在万分艰难下,张枣建构的是一种消极诗学:文学创作即便能在美学意义上战胜消极,却也必须生于消极。走投无路的诗人只能执炬迎风般向内求取:“从存在的不可名状中解放的希望藏匿在不可言说之中,因此,首先是对藏匿之物的追寻,以及对藏匿之物的发现。”

可以想见,张枣从语言出发向外构建世界的尝试难免失败。他希求的“生命的原力、走出痛苦孤独之路”最后只能缩减到个人的诗意梦境。在西方传统的浸淫下,张枣依旧怀抱着一种寻找“现代中国的主体诗意栖居的方式”的乌托邦理想,而这种理想无法仅仅通过“元诗”这一从西方诗学资源里移植而来的概念实现。他对于一片大和谐的向往使得他必须引入传统的“抒情我”,而在抒情的境界里,一个孤单的精神自我正在钢笔的墨迹里慢慢清晰。

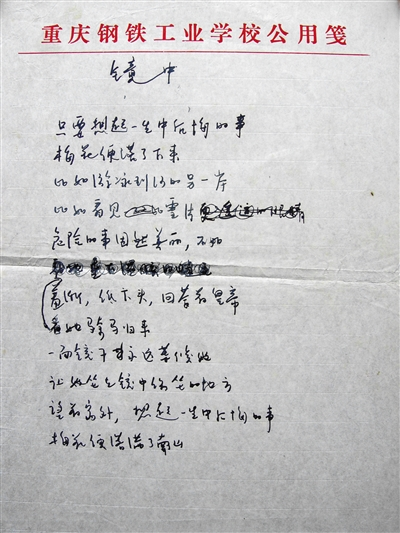

▲《镜中》原始手稿

“抒情我”:传统与西方

在追寻语词突破的目标下,张枣把视线转向中国的抒情传统。一谈及古典,他便可以毫无顾虑地扔掉元诗中暗藏的矛盾与焦灼,带着“甜味”歌颂古代诗歌的“赞美”传统,再现一个清晰明朗的宇宙意识。在诗论中,张枣频频抛出“境界”或是“借景抒情”、“情景交融”等语汇来重拾传统的诗学资源。

在古代传统中,“诗言志”和“诗缘情”可以作为抒情的两种源头,而“志”与“情”在后世又有交互。从缘情出发,有“诗可以怨”和“境界”传统。六朝“物色”“缘情”,主客体相互兴发对话,从而发展出“情景交融”的美学;到了王国维那里,“意境说”又成为重要的诗学理论。从“言志之美”的传统出发,张枣将“意境说”式的一元中国审美带入对诗人的解读。通过强调中国式抒情带来的与大千世界相连的宇宙意识,张枣找到了他所需要的诗歌艺术:“在人类和宇宙的大和谐境界中发声”。

把自我消融在宇宙的和谐之中、以最初始的方式观看世间万物的体验,对诗人而言无比重要。然而,我们不禁要问,在这样一种透明纯粹之境中的张枣是否可以容纳异己?向内求己的诗歌要如何拥有它的世界?

▲张枣于2010年因肺癌去世后,生平好友柏桦、于坚等六位诗人各作文一首,辑录成书,算作心香之祭,正所谓曲终人不见,江上数峰青

“陌生化”:他者与自我

唉,那个令我心惊肉跳的符号

浩渺之中我将如何把你摩挲?

你用虚空叩问我无边的闲暇,

为回答你,我搜遍凸凹的孤岛。

我一遍又一遍挥霍着你的形象,

只企盼有一天把你用完耗毁——

可那与我相似的,皆与你相反

——张枣《丽达与天鹅》

西蒙娜·薇依曾写道:“不懂得成为微不足道的人,有可能会遭遇这样一个时刻:与他相异的一切都不复存在。”在张枣的诗歌中,“异己”“知己”“自己”三个概念被来回轮转,成为诗人诗意的组成部分。在他心目中,对“己”的探求无法和语言区分开来。在这首《丽达与天鹅》里,诗人要回答符号的质问,需要从一片虚空之中出发抵达凸凹的孤岛,他挥霍着的形象既是一种实像,又是挫败的自我踏出认同的第一步。正是在诗中“我”与“你”的对立间,主体得以浮现。按拉康的镜像理论,主体建构的过程正是把自我想象为他人、把他人指认为自我的过程。而在张枣这里,“我”与“我”的相似和“我”与“你”的相反,都是一种对于陌生化的呼喊。

陌生化对于张枣的写作很大程度上起到了一种催化的作用。正是在追求陌生化的冲动下,他从自身进入创作,最终与写作和世界形成了一种批判性质的关系。1986年后,张枣留学德国,孤悬海外,所遭遇的是真正的陌生环境,他“动身上路,听从未知的、神秘的、痛苦的使命召唤”,“陌生化便假戏真演了”。

在张枣写作的各个阶段,变化似乎一直是一种积极的陌生化方式,他以主动的改变来免除痛苦。词和诗人的流亡在张枣作品和他的本人身上都有体现。在诗论里,他专写北岛和地下诗,并着重描摹了布罗茨基的“密封舱”比喻:流亡诗人同母语存在先天关联,却朝向不确定性作离心运动,对自我陌生化有一种执着。

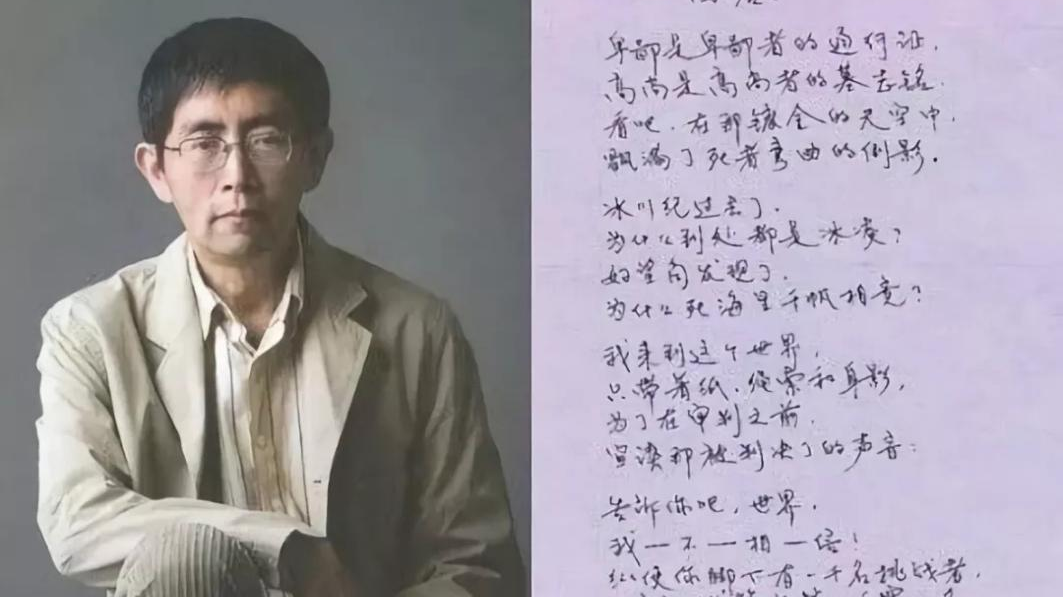

▲ 诗人北岛与《回答》,开头两句“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”成为经典

在张枣探求陌生化的背后,暗含的是对自我的追寻。对他而言,自己对诗意近乎疯狂的渴慕是他最大的敌人,他要追寻的是一种在内容和形式上都充沛到浪费的表达,即便他深知,这通达之路布满迷雾:

不要击溃我,让汝中止在向着我的途中

丢失一句话,也可能丢失一个人

像如今我所有的书卷已经写成

——张枣《维昂纳尔:追忆似水年华》

诗歌的国王不能被击溃,诗人的攀登之旅不能中止。可言说的母语和外语散落在路上,听者的形象丢失,诗人抱着写好的书卷接受了现代性给出的边缘化的诅咒:他受苦最深,在自我、文学和现世的三重困境中挣扎着保留自己的同一性。追寻之物永远不会在场,可他们却似信徒一般,以极小的支撑点,背负起了信仰的沉重。

但是,对于张枣而言,一个作家最隐秘的动力往往就在他最困难的地方。张枣一直渴望追寻的是,诗歌如何可能内蕴于现实之中,如何可能诗意地追问现实,从而扩展出一个更好的世界。元诗构建出的世界是对于海德格尔诗学阐释的运用,然而,创作者由生存困境所展开的写作需要向外的动力,每个人都在无声呼喊,为的是被别样地阅读。张枣在自我身上所做的陌生化的努力,最终指向的是对他者的抵达和相通:与他人面对面,看见他人的苦弱,牵挂他人的不幸,共同分担世界的重担。

越过空白的语言,诗人依旧在期待一个听者。张枣自己也意识到了这一点,在他那里,中国传统中的消极也令人向往,“知音带来的美要大于沦落感,给了一个宽慰,在沦落中交流,共同俯瞰生存的深渊。”在与世界和他人的交互之中,文学才能作为一种不断朝向外部的运动而发生。他者和我,应当处于一种不对称的纵深结构之中,而非只是平面化的游牧,他者高于我(是更好的我),因此才可以带动我走出自我的禁锢。张枣对“采菊东篱下,悠然见南山”式的中国意境的追求,与他对知音之悦的呼唤是等同的,都是一种朝向他者、最终重塑自我的旅程。

▲张枣在德国

告别与遇见

诀别之际,不如去那片桃花潭水

踏岸而歌,像汪伦,他的新知己;

读,远非做,但读懂了你也就做了

你果真做了,上下四方因迷狂的

节拍而温暖和开阔,你就写了;

然后就是临风骋望,像汪伦。写

为了那缭绕于人的种种告别

——张枣《祖父》

四方上下曰宇,往古来今曰宙。在这首《祖父》中,“境界说”里通达的宇宙意识,和古今相同的知己之思都在“文”的层面得以揭示。读——做(歌)——写是诗人点石成金的妙诀。“读”如一种元诗般的尝试,让语言进入存在,看清内在的诗意;启程的诗人与知己“促膝交谈/最后分开,又一直心心相印”,触发出与四下相通的阔然之感,最后通过写作抵达栩栩如生的形象。“读”和“做”亦可以看做是文学和生活的辩证:一方面,“生活的踉跄正是诗歌的踉跄”,对语言的克服也就是对生活的克服,但这一点并不要求放弃语言和生活的任意一方;另一方面,诗人在不断地告别和重塑之中生活和写作,他人的显现使得“我”不至于“踉跄”,也使得诗歌不至于陷入沉默:

这个命定的黄昏

你嘹亮地向我显现

我将我的心敞开,在过渡时

我也让我被你看见

——张枣:《天鹅》

![]()

正是在不断地告别与遇见中,张枣得以被千千万万个心灵看见。在深秋的季候里,我们再次忆起这个如菊花般升腾与坠地的灵魂:

向深秋再走几日

我就会接近她震悚的背影

她开口说江南如一棵树

我眼前的景色便开始结果

开始迢递;呵,她所说的那种季候

仿佛正对着逆流而上的某个人

开花,并穿越信誓的拱桥

落下一片叶

就知道是甲子年

我身边的老人们

菊花般的升腾、坠地

情人们的地方蚕食其它的地方

她便说江南如她的发型

没有雨天,纸片都成了乳燕

而我渐渐登上了晴朗的梯子

诗行中有栏杆,我眼前的地图

开始飘零,收敛

我用手指清理着落花

一遍又一遍地叨念自己的名字,仿佛

那有着许多小石桥的江南

我哪天会经过,正如同

经过她寂静的耳畔

她的袖口藏着皎美的气候

而整个那地方

也会在她的脸上张望

也许我们不会惊动那些老人们

他们菊花般升腾坠地

清晰并且芬芳

——张枣《深秋的故事》

图片来源于网络

微信编辑丨尹逸昕